América Latina y el Caribe, las regiones tradicionalmente más golpeadas del globo terráqueo continúan, pese a todo, en el centro del interés internacional. En plena pandemia se habla, con mayor insistencia, de un deterioro de sus recursos naturales y de los efectos del cambio climático, pese a tener escasa participación en las emisiones mundiales.

EDICIÓN 91 | 2021

ENERGÍABolivia

Así lo demuestra un reciente análisis de la CEPAL que sostiene que “la crisis ambiental que se vive en el mundo también tiene su expresión en América Latina y el Caribe.” Por un lado, dice, hay un gran deterioro de los recursos naturales agregando que, por otro lado, si bien la región tiene una participación relativamente pequeña en las emisiones mundiales, el cambio climático la afecta en gran medida.

En esta línea, el estudio de la CEPAL denominado Construir un nuevo futuro. Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, publicado hacia fines de 2020, en pleno apogeo del extraño virus COVID-19, examina estas dos dimensiones que la crisis ambiental tiene en la región: el deterioro de los recursos y los efectos del cambio climático.

LA DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES Y LAS TIERRAS

Reiterando que los bosques deben gestionarse de forma sostenible para que cumplan sus funciones económicas y ambientales, el estudio señala que tres cuartas partes del agua dulce accesible del planeta proviene de cuencas hidrográficas boscosas, y que el 40% de las 230 cuencas hidrográficas más importantes del mundo han perdido más de la mitad de su cubierta de árboles original (FAO, 2018).

“En 2015, una cuarta parte de los bosques se gestionaba con el objetivo de conservar el suelo o el agua. Por ejemplo, los bosques nubosos del Parque Nacional La Tigra en Honduras proporcionan más del 40% del suministro de agua que llega a Tegucigalpa, y el 80% de la población de Quito recibe agua potable de dos áreas protegidas”, refiere la CEPAL.

UNA AMENAZA A LA ECONOMÍA

Agrega que la pérdida progresiva de cobertura forestal es una amenaza a la economía y sostiene que de 2001 a 2018 se perdieron 361 millones de hectáreas de cobertura forestal en el mundo; esto significa que la cobertura se redujo un 9% desde 2000 (Instituto de Recursos Mundiales, 2019).

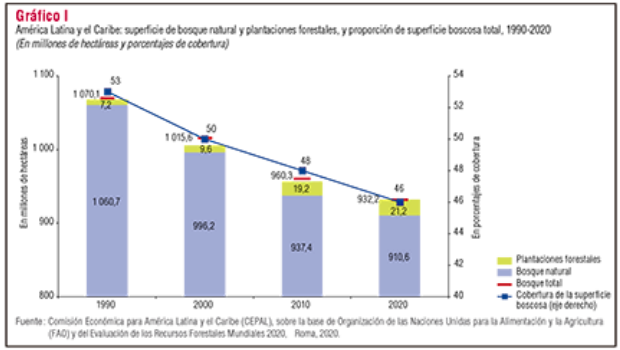

Indica que entre 1990 y 2015, en Amé- rica Latina y el Caribe se perdieron 104 millones de hectáreas de bosque natural y se duplicó la superficie de plantaciones forestales. En total, la cobertura forestal se redujo un 5%, lo que representa una superficie superior a la de la República Bolivariana de Venezuela ( gráfico 1).

Para este estudio, la pérdida de bosques tropicales y subtropicales tiene un fuerte impacto en la hidrología, pues los bosques desempeñan un papel fundamental en el transporte de la humedad atmosférica y proporcionan un sistema de circulación mundial que influye en la cobertura nubosa y las precipitaciones a escala regional.

“En la cuenca amazónica este efecto recibe el nombre de “ríos voladores”. Más del 70% de las precipitaciones de la cuenca del Río de la Plata tiene su origen en la selva amazónica (Vander Ent y otros, 2010). El debilitamiento de los ríos voladores podría tener un efecto devastador en la economía sudamericana.

EL USO DISEMINADO DEL FUEGO

En este marco sostiene que la deforestación, el cambio climático y el uso diseminado del fuego para abrir nuevas áreas agropecuarias podrían producir un punto de inflexión a partir del cual el sistema forestal amazónico entraría en un estado de colapso (sabanización).

La CEPAL considera que este punto de inflexión se alcanzaría cuando la deforestación abarcara entre el 20% y el 25% del bioma, afirmando que en la actualidad ya abarca el 20% (Love joy y Nobre, 2018). “Esa es una amenaza para el funcionamiento de los ríos voladores y para los sistemas socioeconómicos que ellos sostienen”, subraya.

Más adelante afirma que en la Amazonia brasileña, la superficie deforestada por año disminuyó significativamente entre 2004 y 2012 (INPE, 2019a y 2019b); haciendo notar que, sin embargo, desde ese último año la deforestación se ha acelerado y alcanzó los 9.762 km2 en 2019.

Observa que otra zona preocupante en lo que atañe a la deforestación es el Gran Chaco, que es el segundo ecosistema en superficie después de la Amazonia y constituye el bosque seco más grande de América del Sur. “Tiene una gran biodiversidad y cubre más de 1 millón de km2 que se extienden en la Argentina, el Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Brasil”, dice.

CHACO BOLIVIANO

Informa que de 2000 a 2012, en el Chaco argentino, paraguayo y boliviano se registró la mayor tasa de pérdida de bosque tropical del mundo, que ascendió a 19,73 km2 diarios en agosto de 2013 (Hansen y otros, 2013), asegurando que este problema se dio sobre todo en el Paraguay. “Desde 2012 hasta julio de 2018, se cambió el uso de unos 29.250 km2 de tierras del Gran Chaco debido a la deforestación”, remarca.

“Lo mismo puede decirse respecto a la productividad en el uso de la energía, el agua y los materiales…”

LA DOBLE ASIMETRÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En relación al impacto del cambio climático en la región señala que en América Latina y el Caribe, el cambio climático tiene consecuencias tanto físicas y ambientales como sociales y económicas. Asegura que la temperatura tiene una tendencia ascendente, al igual que ocurre con el promedio de la temperatura mundial.

Indica que en la última década, la temperatura aumentó con una anomalía promedio de 0,7 °C y que en 2019 la temperatura promedio de gran parte de la región fue al menos un grado superior al promedio que se había observado entre 1951 y 1980, aumento que asciende a más de dos grados en algunas regiones del Brasil.

“El nivel del mar se elevó unos 15 cm a nivel mundial durante el siglo XX. De persistir las dinámicas costeras, en las próximas dos décadas se seguirán observando aumentos, que serán más visibles en la franja costera atlántica, sobre todo en la costa del norte de América del Sur y en las islas caribeñas”, destaca en una tendencia que no ha dejado de alarmar a la región.

GLACIARES

De esta forma hace notar que la pérdida de masa de los glaciares y mantos de hielo de las regiones polares y montañosas contribuye a que el ascenso del nivel del mar se acelere y a que se expandan las aguas cálidas en los océanos.

En este marco, prevé que hacia 2100, el nivel del mar podría elevarse entre aproximadamente 30 cm y 60 cm, incluso si el calentamiento global se mantuviera muy por debajo de 2 °C, agregando que si no se logra reducir las emisiones como es necesario, el nivel de las aguas podría llegar a subir más de 1 metro, lo que tendría un gran impacto en la población costera.

Señala que el Caribe es particularmente vulnerable a los desastres y a estos escenarios de cambio climático debido a que un alto porcentaje de la población vive en la costa y a que las ciudades de esta subregión están más expuestas por su proximidad al mar. Por ejemplo, las Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica y la República Dominicana tienen más de 100 kilómetros de costa urbana y, en la mayoría de los países del Caribe, la gran mayoría de la población vive a menos de 25 km de la costa.

HIPERGLOBALIZACIÓN

De esta forma la CEPAL contribuye a mostrar cómo se expresan en la economía de la región, la situación de los recursos naturales y los efectos del cambio climático, con fuerte incidencia en lo económico algo que se ha agudizado por el fuerte y sorpresivo impacto de la pandemia que en su criterio hizo que “los problemas crónicos de las economías de América Latina y el Caribe se expresaran en síntomas agudos.”

Recomienda que la necesidad de hallar una respuesta urgente para enfrentarlos no debe hacer que se olviden los problemas estructurales mientras considera que las respuestas de corto plazo deben contribuir a superar los problemas de largo plazo.

En el plano económico, observa que en la región sigue pendiente la necesidad de construir las capacidades tecnológicas que sostengan una competitividad auténtica y, con ella, una tasa más alta de crecimiento con equilibrio externo. Asegura que la evolución de la productividad del trabajo y los esfuerzos tecnológicos internos no han sido lo suficientemente dinámicos como para elevar esa tasa y alcanzar la convergencia de ingresos con las economías avanzadas.

USO DE LA ENERGÍA

“Lo mismo puede decirse respecto a la productividad en el uso de la energía, el agua y los materiales. Si los insumos intermedios (como la energía y el agua) se usaran de forma más eficiente, podría haber interacciones positivas entre el crecimiento y el desacople de este respecto de las emisiones y la destrucción del ambiente. Esto permitiría que la tasa de crecimiento compatible con la restricción externa se aproximará a la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental”, subraya y señala que la interacción entre las dimensiones económica, social y ambiental deben ser resueltas de manera conjunta.

“Lo mismo puede decirse respecto a la productividad en el uso de la energía, el agua y los materiales…”